我院与西藏自治区CDC合作高原公共卫生成果见刊于柳叶刀-西太平洋健康 揭示高原地区包虫病干预预防的优先级

近日,我院与西藏自治区疾病预防控制中心合作开展的高原公共卫生研究成果在《柳叶刀》子刊——《柳叶刀-区域健康(西太平洋)》 (The Lancet Regional Health–Western Pacific) 在线发表,题为“Prioritizing interventions for echinococcosis prevention in China: a population attributable fraction analysis”。该研究系统评估了我国高原地区包虫病的可干预危险因素对包虫病负担的贡献,并进一步明确了干预目标的优先级排序,为高原地区包虫病的精准防控提供了科学依据。

研究报告

01

西部农牧区的公共卫生挑战

包虫病是我国西部广大农牧区长期严重危害人群健康的重要人兽共患寄生虫病,流行范围覆盖内蒙古、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(自治区)及生产建设兵团,共计370个流行县,受威胁人口近6000万。其持续的地方性流行已成为落实《“健康中国2030”规划纲要》中“全国流行县基本控制包虫病”等防治目标的重大公共卫生挑战。尽管近年来综合防控措施在群体层面已取得显著成效,但在部分地区,尤其是高原牧区,包虫病仍呈高负担态势。如何在既有防控体系基础上,进一步明确个体层面的可干预危险因素对包虫病疾病负担的贡献,从而制定有重点、分步骤的包虫病干预政策,已成为控制包虫病负担、实施精准防控的关键科学问题。

02

多维度数据整合与科学分析

本研究首先基于我国包虫病流行地区的25项流行病学研究及2007—2020年间全国包虫病监测数据,识别出12项与人群包虫病风险显著相关的可干预危险因素。其次,基于贝叶斯层次结构模型框架,运用weakly informative prior实现每个可干预危险因素关联效应估计量的不确定性整合与稳健推断。再次,结合危险因素流行率计算出不同因素的人群归因分数,并进行排序以确定干预优先级。最后,结合全国包虫病发病数据估计每年可预防包虫病的病例数,定量评估各类防控策略的潜在包虫患病降低数量。

03

高优先级可干预危险因素

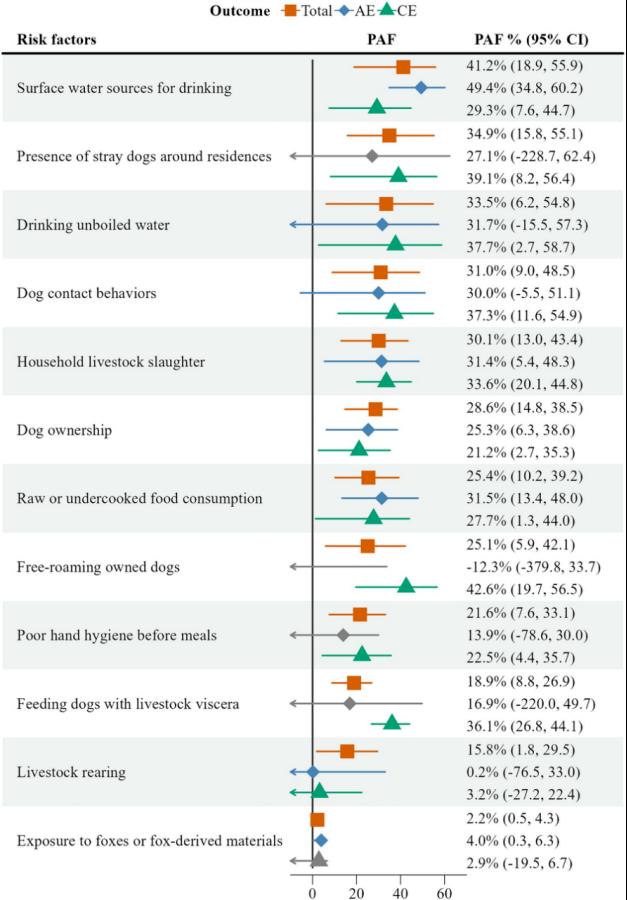

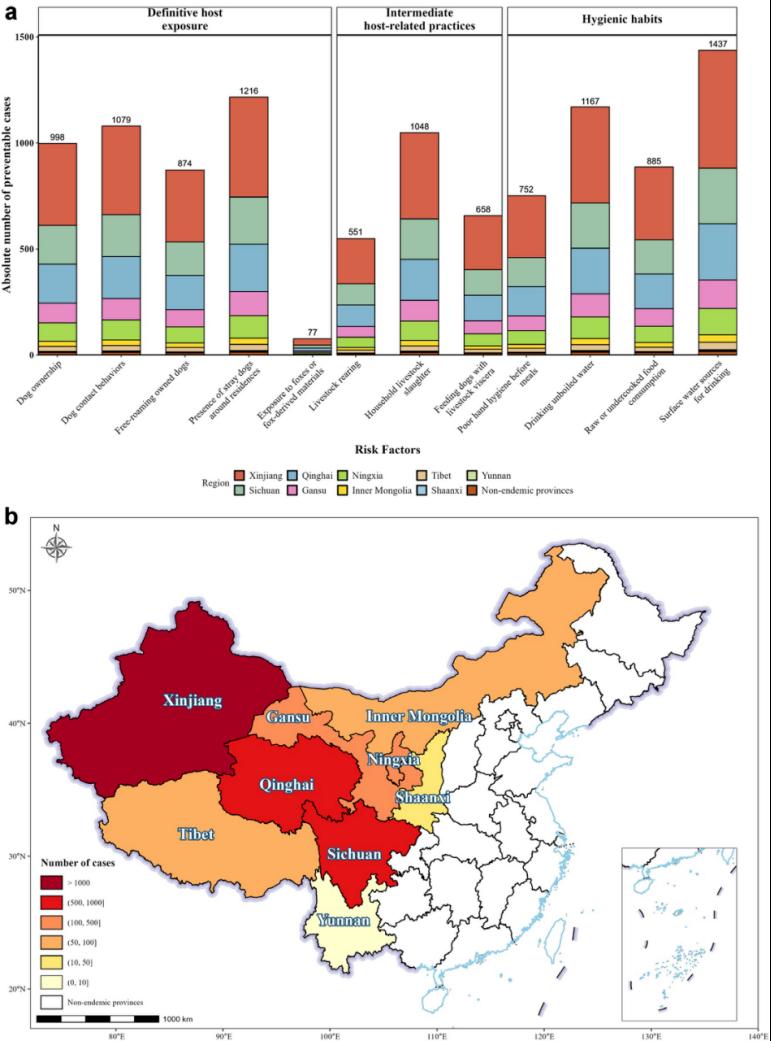

研究结果显示,以地表水为主要饮用水源 (PAF: 41.2%; 95% confidence interval [CI]: 18.9-55.9) 和家周有野犬 (PAF: 34.9%; 15.8-55.1) 是最具防控潜力的可干预危险因素(图1),干预后每年分别可预防包虫病1437 (95% CI: 658-1947) 例和1216 (552-1921) 例(图2)。饮用生水的PAF紧随其后,为33.5% (6.2-54.8),每年可预防病例数达1167 (217-1910) 例。相较而言,接触狐狸或狐狸制品的干预潜力最低 (PAF: 2.2%; 0.5-4.3)。在包虫病亚型中,囊型包虫病和泡型包虫病的首要干预危险因素分别为以地表水为主要饮用水源 (PAF: 42.6%; 19.7-56.5) 和犬不拴养 (PAF: 49.4%; 34.8-60.2)。在根据棘球蚴传播途径对危险因素进行双干预的分析中,同时控制家周有野犬和以地表水为主要饮用水源这两种危险因素是最有效的干预措施,每年可预防包虫病约2152例,其中75.3%的病例集中在新疆维吾尔自治区 (833例; 519-1005)、青海省 (396例; 247-478) 和四川省 (392例; 244-473)。

图1包虫病可干预危险因素的人群归因分数 (Population Attributable Fraction)

图2包虫病在中国的地理分布情况及干预危险因数可预防病例数

本研究系统量化了我国高原地区与新疆盆地等包虫病重点流行区的可预防疾病负担,明确了高优先级的可干预风险因素与地理重点区域,研究结论指出,加强饮用水安全管理与犬只规范化管理是我国包虫病防控的两大优先方向,为高原包虫病精准预防提供了科学依据。

四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院与藏自治区疾病预防控制中心为论文的共同完成单位。华西公共卫生学院/华西第四医院徐帅铭博士(在读)和西藏自治区疾病预防控制中心 / 国家卫生健康委包虫病防治研究重点实验室旦增曲珍为该论文共同第一作者。华西公共卫生学院(华西第四医院) / 主动健康与食品营养安全四川省重点实验室赵星教授、吴功华助理研究员为该论文共同通讯作者。该研究获得国家卫生健康委包虫病防治研究重点实验室、中国博士后科学基金会的支持。