卫四不凡|华西优秀博导“炼成记”:保持平常心!

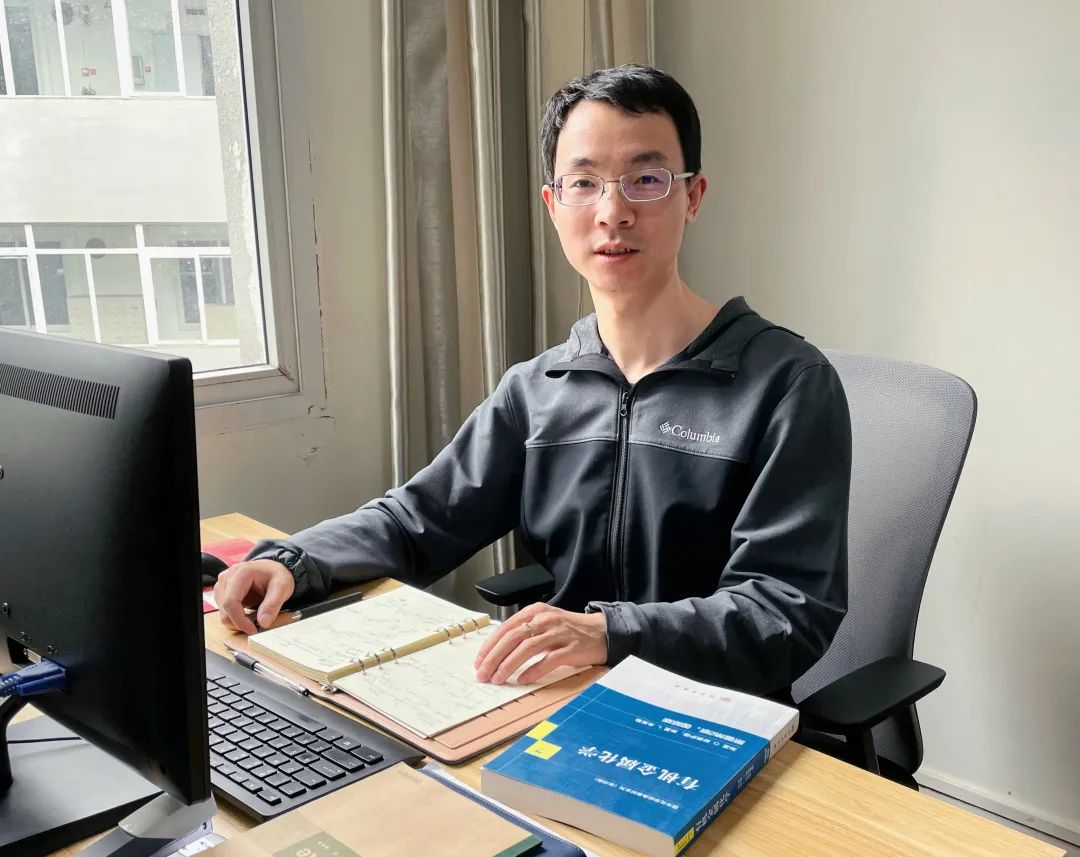

一张灿烂的笑脸,高高的鼻梁上架着一副银框眼镜,深邃的眼睛里透着坚定和睿智。南方人的细腻周到和科研人的果敢、严谨巧妙地在他身上交融,这是夏莹给人的印象。

▲图为夏莹

▲图为夏莹

19岁以前,出生于湖南岳阳一个小镇,并完成基础教育;19岁到28岁,在北京完成通识教育,并择一兴趣研究;28岁到32岁,在美国感受不同学术思维,并吸收自用;32岁至今,在成都开启带教生涯,并定居生活……这近36年看似不平凡的人生,主人公夏莹用了一个词来概括——“顺其自然”,其代表的人生态度的喜爱让他更是将“然”这个字用在了第一个孩子的名字里。

夏莹,四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院)公共卫生与预防医学实验中心主任,研究员、三级教授、博士生导师;四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院)党外知识分子联谊会会长。在有机合成化学、药物化学领域做出了一系列原创性工作,并在Nature等国际一流期刊上发表论文70余篇,其中第一或通讯作者论文50余篇,论文总引用数大于4900,h-因子为35(Scopus数据库)。

01 湖南→北京 始于兴趣 忠于坚持

16岁,在所在高中的化学实验室里,一次颜色变化实验,让夏莹第一次窥探了科学的美妙。“哇!当时觉得好神奇。”他也会思考,“设计更多的变化,是不是就可以创造出新的物质?”谈及从农村读书到考上北京理工大学,夏莹将一切努力都轻描淡写地归为了“得益于大环境”,“整个社会环境给我们提供了这样一个资源,让我有了上大学的机会。”凭借对这门学科的热爱劲儿,他在报考大学时毅然选择了化学专业,并为后来的研究方向埋下了种子。

2010年,夏莹以专业第一的成绩直博保送到北京大学化学与分子工程学院。“科研是一场马拉松不是百米冲刺,坚持才能取得成功。”导师王剑波教授的这句话对他影响颇深。读博期间,夏莹通过各种研究实践对这句话有了更深刻的理解,“不是说你开始跑得很快就可以成功,它是需要一直持续地发力,一步一步积累下去。”

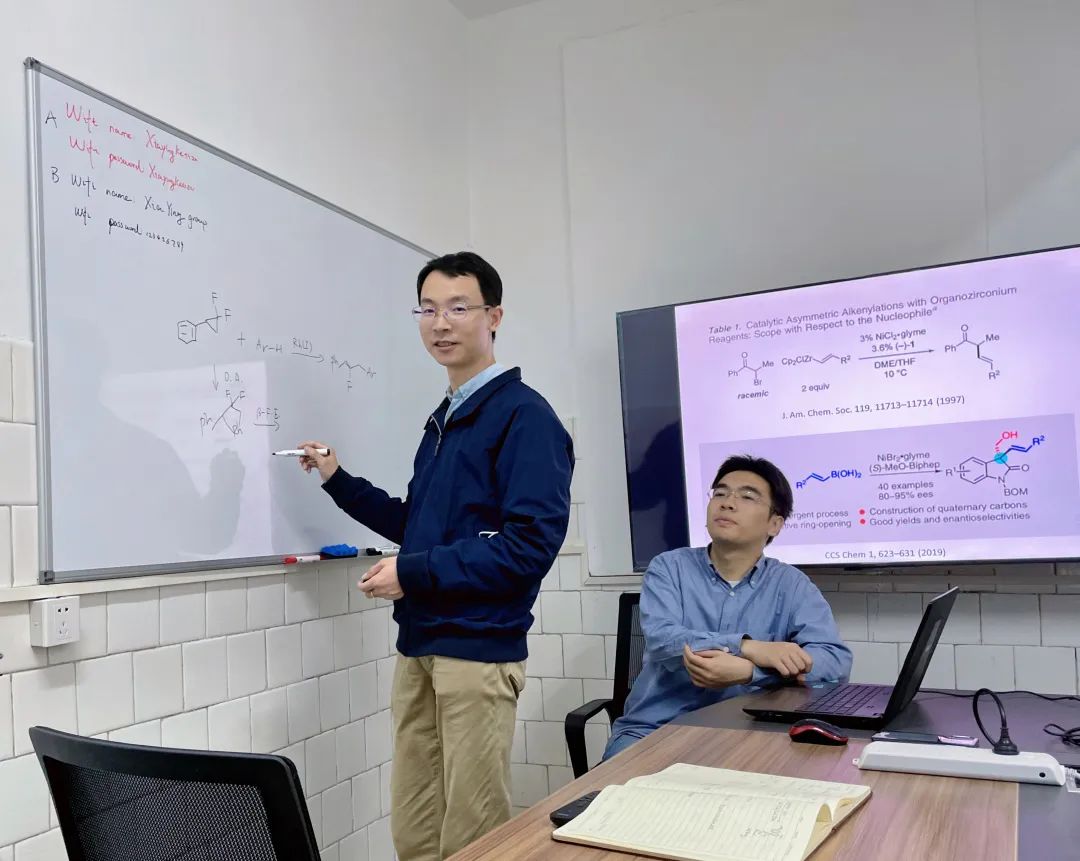

▲图为夏莹老师给学生科研指导

▲图为夏莹老师给学生科研指导

作为一个科研工作者,他常常埋头于正负极间,任思维在“+”“-”间跳跃。他认为,科研犹如行走于一片幽深的森林,有荆棘、有迷雾,也有阳光。越往前走,行人越少。然而林深时见鹿,突然的惊喜,会不期然地突破心防。夏莹享受这份做科研的感觉。在博士期间,夏莹以第一作者身份在JACS和Angew Chem上发表了6篇文章。

02 北京→美国 笃心科研 勇于批判

“事业是越宽广越好的,不同的地方会有不同理念的碰撞,就能学到不一样的东西。”2015年,夏莹到美国德克萨斯大学奥斯汀分校,在董广彬教授课题组做博士后,他说,董广彬教授对科研的激情和富有想象力的思维极大地提升了他的科研素养。在这里,他第一次感受到了批判性思维带来的震撼。

真正的顺其自然是努力后的平常心。他回忆道,到美国读博士后的第一个成果便是“环戊酮的碳碳键(C-C键)活化”,有意思的是,这一重大发现的起源,也是其他反应的副产物。“研究一开始还是挺顺利的,能发现这个结果也是偶然的,与导师开始设计的课题是不一样的,不过这个研究对我影响最大的还是它的发表过程。”夏莹说,一项研究有了成果,会通过期刊发表,让世人都看到,在这过程中,第一关要过的就是编辑和审稿人,通常只要有审稿人对稿件持否定态度,编辑部就有可能会给出拒稿的回复。对于拒稿回复,研究者一般都是着手将工作投稿到新的期刊,但董广彬教授做出了不一样的选择。在这项研究工作被编辑部拒稿时,作为夏莹的导师,董广彬教授选择了向编辑部提出申诉,“我们可以完全解决审稿人提出的问题,解释审稿人的疑虑,希望能重新考虑我们的工作,让我们补做一些实验来验证。”经过多次申诉,最终这篇研究成果终于在Nature上刊登了。

也是这件事,让夏莹进一步认识并理解了“批判性思维”,对于不合理,要积极去争取,当然这个并不见得都是成功的,但是在这样一个交涉或者是说这样一个申诉的过程中,你会加深对你自己工作的理解,同时也能够促进你把这个工作进一步做得更好。

“当然,科研会有很多‘负面结果’,我们要调整好自己的心态,能争取的尽力而为,不能争取的就顺其自然。”夏莹补充说道。

▲图为第一届博士生毕业照

03 美国→成都 培养人才 丹心报国

虽然在美国学习了将近4年,既学到了一些东西,也取得了一些成绩,但对于夏莹来说,“只有在国内做点事情,感觉才是真的是在做事情,这是一种独有的归属感和安全感。”选择回国是一种家国情结。2019年,时值国家正大力引进海外高层次人才,“我的运气比较好,很幸运来到四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院)/生物治疗全国重点实验室。”轻描淡写的语气里是努力给予的底气。

谈及从学生到导师,这种身份的转变,夏莹表示,在当学生时,主要专注的是一个一个小课题,把它做好就ok了;而作为博士生导师,更多的是需要与多位学生沟通,指导他们的科研方向、研究论文,为其解决实质性问题。到教室上课,在办公室读科研文献,到实验室跟进学生实验……对于身份的转变,夏莹表示能适应,而且非常享受这种生活。他会将前沿发展动态与教学相结合,不仅给予学生学术指导,还会在学生遇到挫折时给予安抚,辅助他们做好职业规划。问及如何选择学生,他说:“我不挑学生,只要他想做研究。”他希望他的学生一是要始终保持对知识的渴望和追求,不断学习和更新自己的知识储备;二是要保持对科学的敬畏之心,以严谨的态度和方法进行研究和实践;三是要坚守人民健康的使命,将个人的成长与社会责任紧密结合。

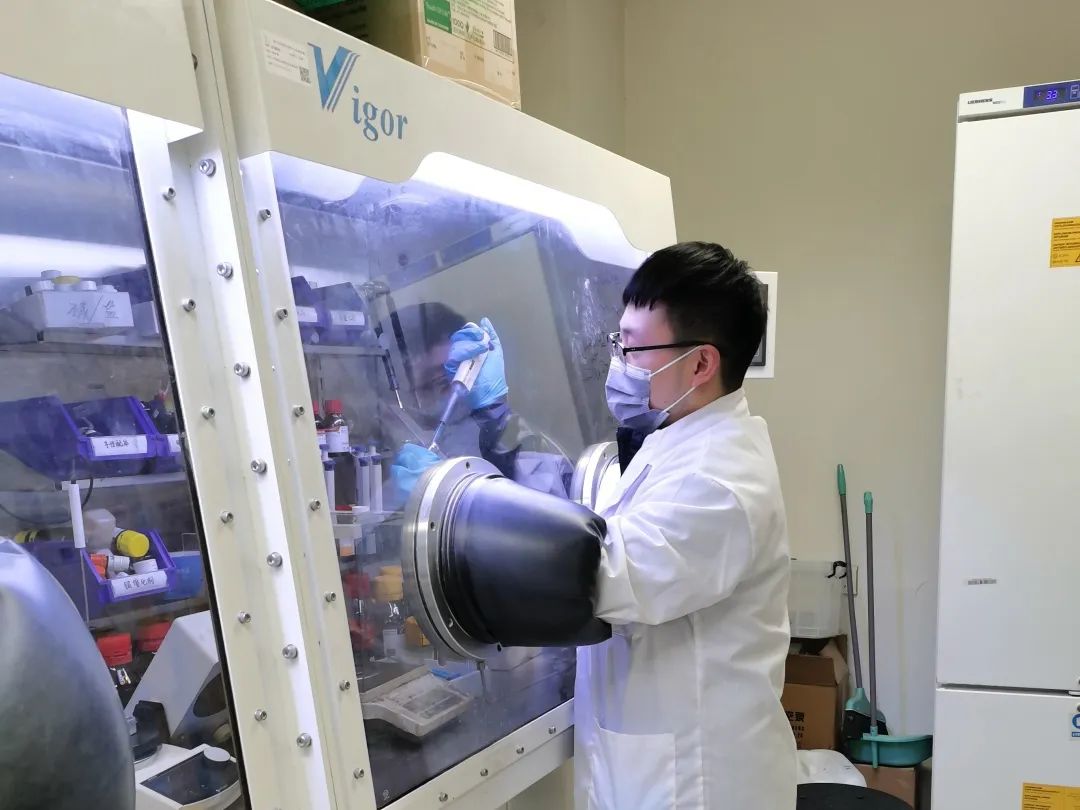

今年是曾雅鑫跟着夏莹学习的第5年,他是夏莹2019年回国任教后招的第一届硕士研究生,即使不是对口专业,但他还是通过努力和坚持成为了夏莹的学生,2022年硕士毕业后继续在夏莹课题组攻读博士学位,并于2023年6月发表了在金属催化小环化学领域取得的新进展,同时获得了2023年的博士研究生国家奖学金。“夏导平和友善,亦师亦友。闲暇时,我们会一起打打乒乓球。”在他眼中,夏莹导师是一个雷厉风行但没有压迫感的老师,这几年来,在夏导的带领下不仅拓宽了眼界,还对人生有了清晰的规划。

▲图为夏莹的硕博连读研究生曾雅鑫

夏莹的生活里不光有工作,亦有生活。除了科研专家、学生导师、实验中心主任、党外知识分子联谊会会长的角色,他还是一个丈夫、三个孩子的爸爸,第三个小孩也于2024年元旦后在华西二院出生。日常工作生活中,他总能平衡好带教学生、实验中心管理、组织会员活动和照顾家庭的角色,没有紧急情况不在家办公,并保持每周健身2-3次。

▲图为课题组在兴隆湖进行团建活动

▲图为课题组在兴隆湖进行团建活动

在夏莹看来,可能大家在工作生活中都面临着不同程度的压力,但重要的是,眼里有光,心中有梦。很多时候,也许我们无法做到尽善尽美,但生活从来不是雷霆万钧,而是细水长流。当我们回首来时之路,当得起一句“无愧”即可。