-

青教风采⑤ | 李林:于毫厘间窥见天地,于三尺间育人育心2025.09.23

青教风采⑤ | 李林:于毫厘间窥见天地,于三尺间育人育心2025.09.23 -

精准援藏路 健康雪域情 ——四川大学华西第四医院援藏工作纪实2025.08.21

精准援藏路 健康雪域情 ——四川大学华西第四医院援藏工作纪实2025.08.21 -

【人民网】党建引领 华西公卫/华西四院扎实推进双拥工作显实效

【人民网】党建引领 华西公卫/华西四院扎实推进双拥工作显实效近年来,四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院坚持医防融合,将公益性融入医疗卫生事业,在党建引领下持续推动双拥工作走深走实。 高度重视全面统筹 构建双拥工作新格局 组织专家到四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院),与该院医护人员一起,为伤残军人会诊,进一步做好医疗服务和生命质量提升;同时,专家们也积极公益性地帮扶四川省革命伤残军人休养院提升消化内镜、高压氧、职业病体检等方面的技术实力。 与成都市军休中心合作开展医疗保障、医疗服务等工作;在成都市高新区军休中心为高新区离退休军人开展科普讲座,普及健康知识;与四川省第一退役军人医院开展学科建设、红色教育、义诊活动等多领域合作。 华西公卫/华西四院相关负责人介绍,该院充分发挥党组织的核心引领作用,制定双拥工作重点任务和实施方案,涵盖门诊、住院、体检、综合四类服务,为军人军属提供全方位、多层次、优质高效的医疗服务;并在门诊大厅专门设立“军人优先”服务窗口,为现役军人、退役军人及军属提供挂号、就诊、取药等一站式优先服务。 联合共建资源共享 开创双拥工作新局面 7月1日,该院联合三峡集团四川分公司在四川省革命伤残军人休养院开展“传承红色基因 凝聚奋进力量”党建联建活动;7月15日,与四川省军区成都第一、第二退休干部休养所签订了医疗服务合作协议。在这一过程中,该院党委充分发挥引领作用,组织相关部门深入调研合作医疗需求,精心制定合作方案,切实为退役军人提供优质、高效的医疗服务。 “我院将始终坚持新时代党的卫生与健康工作方针,打造‘更有温度、更有厚度、更有精度’的医疗拥军品牌,为退役军人和其他优抚对象提供更优质的医疗服务。”华西公卫/华西四院相关负责人表示。 据了解,近年来,华西公卫/华西四院联合相关单位开展各类双拥服务工作,为巩固和发展军政军民团结作出了积极贡献。 细化服务优化流程 提升双拥工作新水平 为切实解决好退役军人和其他优抚对象医疗困难问题,华西公卫/华西四院推出为退役军人和其他优抚对象提供的专属医疗优待服务,包括体检优惠、门诊“一优惠五优先”、住院“一优先一专属”和延伸服务(如义诊、科普讲座等)。同时,成立“拥军”协诊门诊服务队,主要负责协助优抚对象顺畅就医,包括咨询、导诊、预约、协调入院(包括其他医院转入)等。 该院还积极组织院内演练和院外模拟体验,认真梳理就医各环节的优先规则和流程,并邀请离退休军人来院模拟体验“双拥”就医流程,不断优化服务流程;在院内接诊台、窗口、检查预约室、诊区等位置张贴“双拥”标识,保证就医通道和流程更醒目清晰;还日常对接双拥服务各类需求,积极为离退休军人、家属提供就医绿色通道、就医协调、就医陪诊等服务。 据悉,下一步,华西公共卫生学院/华西第四医院将继续践行使命担当,不断创新双拥工作形式,丰富双拥工作内容,为巩固和发展军政军民团结作出新的更大贡献。 原文链接:http://sc.people.com.cn/n2/2025/0731/c345167-41308550.html

2025.08.01 发布:人民网 -

青教风采④| 从一颗种子到一片森林:沈曦的华西公卫育才路2025.07.25

青教风采④| 从一颗种子到一片森林:沈曦的华西公卫育才路2025.07.25 -

青教风采③| 博导蒋静文:十五年川大路,让肿瘤代谢研究充满“人情温度”

青教风采③| 博导蒋静文:十五年川大路,让肿瘤代谢研究充满“人情温度”要做事,先做人。科研是探寻宇宙真理的“道”,而育人,是为这道标定人性的坐标。 —— 蒋静文 四川大学华西公共卫生学院 青年博导、特聘副研究员 蒋静文的名字 常与“严谨到标点”的治学态度 “温暖如家人”的师生关系紧密相连 这位自称“川山甲” 在川大求学工作 扎根十五年的青年科学家 不仅以肿瘤代谢研究在学界崭露头角 更以独特的“育人公式” 在基础医学与公共卫生的交叉领域 点亮了一批批年轻学子的科研之路 “川山甲”的学术血脉:从药学到公卫的十五年坚守 蒋静文的学术基因深植于川大沃土。本科在华西药学院奠基,博士和博后研究阶段师从知名学者黄灿华教授,在生物治疗全国重点实验室得到淬炼。2022年,她加盟华西公卫,此后相继入选四川大学“双百人才”计划、荣获四川省杰出青年科技人才称号, 完成了从探索者到引路者的身份蜕变。 “代谢是一座桥梁,连接着日常饮食与生命健康。”谈及研究方向的选择,她目光坚定。在导师黄灿华教授“鼓励触碰前沿”的指引下,她敏锐地洞察到肿瘤不仅是“基因的叛变”,更是“代谢的失衡”。“能否通过调节日常营养,找到对抗肿瘤的新武器?”这个朴素而宏大的问题,驱动她深耕肿瘤代谢机制研究,致力于让“吃饭”也能成为经济、普惠的肿瘤防治策略。 育人先“立心”:实验室里的人生第一课 “人格的树立远在专业之前。”这是蒋静文从导师处传承的育人信条。她坚信,实验室不仅是产出数据的地方,更是塑造品格的熔炉。 她的第一位博士生在辞职提前进组时面临租房困境。蒋静文和课题组没有犹豫:在标准补贴之外,额外提供租房补助。“师生是共赴科研战场的同志,理应相互支撑。”这份雪中送炭的情谊,化为学生砥砺前行的动力。最终,该生以优异成绩获得博士录取,并在感言中深刻领悟:“在蒋老师这里,科研不仅是技术,更是追寻生命至理的‘道’。” 在蒋静文的课题组,“思维之美”与“操作之熟”并重。她习惯将复杂逻辑层层拆解,以一连串灵魂叩问引导学生:“为什么是这样?证据充分吗?逻辑严密吗?还有其他可能?”学生王林(化名)对此深有体会:“蒋老师改论文时,连一个标点、一处表述不清的逻辑断层都不放过,旁边必附详细批注和正确示范。她教会我们,严谨是科研的底线,而错误是成长的阶梯。” 破译代谢密码:在荆棘中寻觅普惠之光 探索肿瘤代谢的奥秘,是一条布满荆棘之路。实验室里,日均步数过万是常态;实验台上,重复数十次仍无阳性结果的挫败如影随形。 “天将降大任于斯人也…”面对困境,蒋静文常以孟子之言自勉,并将科研心法提炼为:“情绪只是副产品,在困境中看清问题本质才是关键。”这份超然的坚韧,源于对研究价值的笃信——她们致力于发现那些存在于日常食物中的营养素或代谢物,既能改善肿瘤患者营养状态,又能协同增强免疫细胞抗癌功能。“无毒无害、经济易得”,是她心中理想的转化方向。 成立仅一年多的“新手”课题组,已交出亮眼成绩单:发表多篇SCI论文;首位研究生(研二)已在包括川大B级期刊在内的杂志发表论文2篇。更让她珍视的,是团队正在编写的文献书稿,旨在将艰深的前沿知识转化为更易读的指南,惠及更多科研同行。 双向奔赴的“战友”:灯火相传的实验室生态 “理想的师生关系,是学术上共进退的战友,人格上相互尊重的伙伴,成长中彼此启发的镜子。”蒋静文这样定义她的实验室文化。组会不仅是课题汇报,更是人生经验的分享场。她会讲述自己博士期间在动物房通宵的艰辛,更会严肃强调:“人品是立身基石,真诚、勤勉、感恩缺一不可——没有人有义务帮你。” 学生们铭记着一个午后的场景:感冒的蒋老师在繁忙工作的间隙,为学生讲解复杂的引物设计。面对学生的困惑,她抽出A4纸,勾勒出完整的技术路线图,直到学生清晰复述无误才继续自己的工作。“那一刻,我感受到的不仅是知识,更有师者的责任与温度。”学生回忆道。 而令蒋静文最为骄傲的“成就时刻”,并非自己发表的高水平论文,而是得知协助导师培养的学生成功入选国家“博士后创新人才支持计划”(博新计划)。“没有什么比看到同学们超越自己更让人欣慰。他们的成长,是自我价值最动人的注脚。” 寄语未来:在冷板凳上感受科学之美 对于有志于公共卫生与肿瘤研究的年轻人,蒋静文的寄语朴实而深邃:“坚定信念,甘坐冷板凳。”她鼓励年轻人去感受科研探索本身带来的无穷乐趣、深层平静与独特成就感。“这不仅是为不辜负自己的人生,更是为全人类的健康福祉贡献一份力量。” 暮色中的校园,蒋静文步履匆匆。在她的勤勉努力中,我们看到科学探索的深邃魅力,更感受到师者仁心的磅礴力量。这力量,终将汇聚成推动基础医学与公共卫生进步、守护人类健康的磅礴暖流,让那连接“道”与“人”的理想坐标,在现实中熠熠生辉。

2025.07.14 -

国家新版《职业病分类和目录》8月1日实施!四川大学华西第四医院全力守护劳动者健康

国家新版《职业病分类和目录》8月1日实施!四川大学华西第四医院全力守护劳动者健康国家新版《职业病分类和目录》将于2025年8月1日正式实施。此次调整将职业病从10大类132种扩展至12大类135种,新增“职业性肌肉骨骼疾病”和“职业性精神和行为障碍”两大类别,并纳入腕管综合征(限于制造业工人)和创伤后应激障碍(限于应急救援人员)等新病种。 作为国家卫健委44家委属委管医院中唯一的三级甲等职业病专科医院,四川大学华西第四医院积极响应国家通知要求,已全面启动实施准备工作: 专业培训升级:组织全院医师深入学习新增职业病诊断标准,确保精准诊断; 服务能力提升:强化腕管综合征、职业性创伤应激障碍等新增职业病的检查、诊断及康复能力,年底前实现全流程服务覆盖。 我院作为中国职业病防治院联盟牵头发起单位,将继续发挥首批国家临床重点专科——职业病科的学科优势,履行职业病领域国家队的职责,为劳动者提供更全面的职业健康保障!

2025.07.11 -

我院两个专业在2025软科中国大学专业排名中荣获全国第一

我院两个专业在2025软科中国大学专业排名中荣获全国第一2025年6月18日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2025软科中国大学专业排名”,排名包括836个专业,涉及93个专业类、12个专业门类。我院卫生检验与检疫专业荣获A+级,蝉联全国榜首;食品卫生与营养学专业亦获A+级,排名全国第一;预防医学专业稳步提升,持续保持在A级水平。 我院将继续秉持“卓越 为民”院训精神,深化教学改革,创新教育模式,提升育人质量,为国家公共卫生事业贡献更多智慧和力量。

2025.06.18 -

喜讯 | 《现代预防医学》入选“中国科技期刊提能拓展计划”

喜讯 | 《现代预防医学》入选“中国科技期刊提能拓展计划”2025年6月12日,中国科学技术协会最新公布“中国科技期刊提能拓展计划”入选期刊名单,经定向推荐、学术筛选、综合评议和结果公示,确定入选期刊共195种,《现代预防医学》成功入选。 “中国科技期刊提能拓展计划”由中国科学技术协会组织实施,锚定2035年建成科技强国战略目标,遴选支持一批对我国未来科技创新和产业发展具有战略意义、学术水平较高、发展潜力较大的学会主办科技期刊,培育中国科技期刊卓越行动计划后备梯队,为我国科技期刊梯次进阶、集约发展、整体提升奠定基础,推动更多一流期刊脱颖而出。 此次入选“中国科技期刊提能拓展计划”,标志着《现代预防医学》的学术质量和发展潜力获得认可,《现代预防医学》将在该计划的有力助推下,为读者和作者提供更好的服务,进一步提升办刊质量,为广大公共卫生与预防医学相关专家学者搭建优秀的学术交流平台,助力预防医学与卫生学科技进步!

2025.06.16 发布:现代预防医学编辑部 -

四川大学华西四院王雷的“驻村答卷” ——高山茶园飘出“致富香”,彝乡村寨架起“健康桥”

四川大学华西四院王雷的“驻村答卷” ——高山茶园飘出“致富香”,彝乡村寨架起“健康桥”在凉山州甘洛县 海拔近1900米的新茶村 提起四川大学华西第四医院来的“王书记” 村民们都会竖起大拇指 2018年7月,王雷告别省会成都,开启了秦巴山区、川东北达州宣汉县历时三年的驻村征程,2021年7月,前脚刚结束宣汉驻村工作,后脚便带着首次驻村经验,马不停蹄奔赴大凉山腹地、凉山北大门甘洛,一头扎进这个因茶得名却一度面临发展困境的高山彝寨,当起了驻村第一书记。转眼四年过去,他交出了一份让村民喜笑颜开的“答卷”:曾经“养在深闺”的小茶叶变成了致富“金叶子”,华西优质医疗资源跨越山水,成了守护村民健康的“及时雨”。更让人佩服的是,这位扎根山村的书记,硬是在繁忙的驻村工作中挤出时间学习,成功考上省委党校研究生,边实践边充电。 (图为王雷走访百姓、宣讲健康知识) “金叶子”铺就致富路:小茶叶做成大产业 乡村振兴,产业是核心。“发展产业,要因地制宜,因势利导!”初到新茶村,王雷深入调研、摸清家底,认准了老祖宗留下的宝贝:茶叶。新茶村有好茶,但由于交通不便、产业基础薄弱面临巨大的发展瓶颈:缺规模、缺品牌、缺销路。 王雷和驻村工作队成了“茶产业推广大使”。他们和当地政府一起跑项目、引资金,带领村民发展“致富产业”的实践,获得了省民宗委1000万元的民族团结进步奖,专项用于茶旅融合园区建设。2200亩新茶园在山坡上铺开,1300亩老茶园焕然一新,28.5公里的产业路盘山而上,现代化的茶叶加工厂拔地而起,灌溉水网也通了。茶农们乐了:“路通了,水来了,厂子建起来了,咱的茶叶不愁了!” (图为王雷带领致富带头人去先进茶产区学习) 光有硬件还不够,王雷琢磨着让乡亲们抱团发展。他搞起了“公司+合作社+农户”的模式,把大家伙儿拧成一股绳。效果咋样?数字来说话:新茶村年户均增收近6000元!实实在在的钱袋子鼓了,村民的干劲更足了! (图为王雷邀请技术人员来新茶村指导茶叶种植) 如今,新茶村千亩茶园焕发新生机,“茶旅融合”绘就新蓝图。王雷的眼光放得更远。他求助当时川大挂职甘洛的副县长牵线搭桥,把川大校友、四川(山东)商会会长请到了村里。一看这好山好水好茶,校友当即拍板,注资成立四川蒙顶黄芽茶业股份有限公司。“以后咱们的茶,牌子更响,卖得更远!”王雷信心满满。他盘算着,未来三五年,还要带着大家伙儿沿着园区再发展,再搞几个高标准茶园,实现一二三产联动,让村里在家劳动力都能有活干、有钱赚,让外出务工的年轻人,早日归乡发展。 (图为王雷在四川乡村新闻推介新茶村茶叶) “健康桥”联通大医院 华西专家“上门”来 作为华西四院来的书记,王雷心里一直惦记着村民的健康。“山里看病难,特别是老人,小病拖、大病扛,就怕因病返贫。”他决心把“娘家”华西四院的“金字招牌”用起来,他充分发挥“桥梁作用”,给村民筑一道健康防线。 第一招:签“医联帮扶框架协议”,县医院强起来。 王雷来回奔波,促成了华西四院与甘洛县人民医院“结对子”。2022年6月至今,华西四院领导多次带队赴甘指导,派专家坐诊培训,并接收30余名管理人员免费跟岗培训,同时每月发放生活补助,开通了医生双向交流的通道,县医院的“本事”眼见着大涨。 第二招:开“体检大巴”,专家下乡来。 2022年5月,一辆特别的“体检大巴”开进了新茶乡和斯觉镇。这是王雷协调华西四院专家团队搞的大型义诊,也无疑是甘洛有史以来最大型最精心的一场“健康盛宴”。207位70岁以上的老人享受了免费全面体检,建立了健康档案。队伍里,斯觉镇81岁老党员吉木俄论莫和新茶乡81岁老党员阿支米解,两位“光荣在党五十年”的老前辈,成为现场最受尊敬和关爱的对象,他们脸上洋溢的笑容让沧桑的皱褶更加明显了。 专家们还给300多位村民看了病。“在家门口就能让华西专家瞧病,以前做梦都不敢想!”村民们交口称赞。这事儿还上了央视朝闻天下、人民日报、四川卫视!健康体检和义诊服务一干就是四年,不仅局限于新茶村和斯觉镇,还延伸到了海棠镇、越西县华阳村,累计服务8000余人次。 此外,他还协调了华西公共卫生学院师生到甘洛县开展了青少年饮水健康、艾滋病预防、近视防控、青春期健康等多个主题的差异化卫生科普活动,为5000余名青少年构筑起身心健康防线。 (图为华西四院“体检大巴”到甘洛义诊、体检) 第三招:用“千里眼”,远程会诊解难题。山高路远挡不住科技。王雷用上了华西的远程医疗平台,县里医生遇到疑难杂症,屏幕一开,就能和华西专家“面对面”会诊、学习,底气都更足了。 第四招:治“尘肺病”,精准帮扶显特色。知道附近乡镇有尘肺病人,王雷发挥华西职业病防治的强项。他请来华西四院的知名职业病专家到新市坝、田坝的尘肺康复站指导,还专门为新茶村的尘肺病人搞了“线上问诊和健康讲座”。康复站建起来,专家指导跟上,让这些特殊的乡亲们在家门口也能得到专业照护。“王书记来了,我们看病更有指望了!”朴实的话语道出了大家的心声。 通过发挥健康医疗特色帮扶,让深山里的老百姓真正体会到优质医疗资源的普惠化、均等化,王雷的努力,正让这一目标在甘洛乡村逐步成为现实。 (图为华西四院医生在甘洛田坝中学开展青春期生理健康宣教活动) 心系冷暖办实事 真情赢得百姓心 驻村工作,核心是服务群众。这三年,王雷的心早就和村民连在了一起。 卖山货,当“推销员”:看到村民的核桃、板栗、腊肉、大豆堆在家里,王雷着急。他四处联系,帮村民卖了数十万元的农特产,解决了大家的心头难。 (图为王雷入户为村民办实事) 送温暖,“暖冬”暖人心:天冷了,他惦记着困难户。通过“832”平台采购了大量的米、油、大礼包,送到脱贫户、监测户和老党员手中,暖了屋子更暖了心。 建家园,提升精气神: 为了村子更美、发展后劲更足,王雷还“化缘”来“100多万元”帮扶资金,修路、建活动室、开办农民夜校、整治环境、带村干部外出学习取经,村子一天比一天靓。 助危难,解燃眉之急:王雷在走访中发现村里一长期困难的监测户,2024年春节患重病的丈夫去世,有四个未成年的孩子需要抚养,房屋摇摇欲坠。他及时协调华西四院提供专项资金进行房屋修缮和改厨改厕改圈,硬化入户路,同时医院以及和村党总支结对的机关一支部分别对该户进行了教育资助,该帮扶事迹也得到了凉山州电视台的专题报道。 (图为王雷带领百姓改造的新茶村首家农家乐) 淬炼成长:农村是课堂,群众是老师 从大医院到小山村,王雷和队员们坦言收获巨大。“农村真是锻炼人的大舞台!”以前坐办公室,现在跑田坎,听民声、解难题,每一项都不容易,但也让他们更懂什么是“脚踏实地”,什么是“把群众放第一位”。 “态度决定一切!只要心里装着老百姓,做事就有准星。”王雷常和队员们说。他们把村民当老师,沉下心、扑下身,真心实意服务“三农”。村民的淳朴和信任,成了他们最大的动力。 白天忙着跑项目、访农户、解难题,夜深人静时,王雷又翻开了书本。他深知,要做好乡村振兴这篇大文章,光有热情和经验还不够,必须不断提升理论水平和实践能力。在驻村工作最繁忙的阶段,他挤出时间刻苦学习,最终成功考取了四川省委党校的研究生。这份沉甸甸的录取通知书,不仅是他个人努力的见证,更是他决心将驻村实践与理论学习深度融合,为乡亲们谋划更长远发展的生动注脚。 (图为王雷与村民开坝坝会了解群众心声) 荣誉见证,未来可期 汗水浇出幸福花。在王雷和大家的努力下,新茶村捧回了“甘洛县先进基层党组织”、“红旗支部”、“四川省脱贫攻坚先进集体”等沉甸甸的荣誉。这是王雷带领新茶村实现产业兴旺、健康有保、乡风文明、生活改善最有力的肯定! (图为王雷手捧凉山州政府向四川大学华西第四医院赠送的锦旗) 党的二十大吹响了新征程的号角。王雷和驻村工作队已经画好了新蓝图:未来几年,继续在“医疗、文化、产业”上使劲儿,帮村里把健康防线筑得更牢,把茶产业做得更旺,探索长效致富的路子。他的目标很清晰:到2025年底,把新茶村打造成响当当的“乡村振兴茶叶示范基地”,实现“产业强、治理优、生态美、乡风好、百姓富”! 从锦江之滨到尼日河畔,从四川大学华西第四医院的“管理服务青年标兵”到新茶村的“当家人”。王雷用一片“金叶子”、一座“健康桥”,连起了大医院与小山村,也连起了党心民心。他把华西四院“卓越·为民”的精神深深镌刻在乡村振兴的实践中,用医者仁心和党员的忠诚,在甘洛山村中书写新时代的奋斗篇章。王雷的故事是华西人服务国家、践行社会责任的一个生动缩影。站在新的起点,这位充满干劲的“90后”第一书记,将在茶香袅袅的甘洛高山继续带领乡亲们,在全面推进乡村振兴的壮阔征程中,奋力书写更幸福美好的篇章!

2025.07.11 发布:四川观察 -

胆红素300+!多学科团队为老兵闯出一条生路

胆红素300+!多学科团队为老兵闯出一条生路三页信纸 一笔一划承载着 76岁革命伤残军人丁大爷一家 29天生死煎熬后的千言万谢 这封饱含深情的感谢信背后 是一段多学科医护人员 与时间赛跑、与病魔搏斗 将一位濒危老人 从死亡边缘拉回的惊心动魄的故事 事件回顾 此前,丁大爷因严重皮肤巩膜黄染辗转两家医院,却面临肝硬化、巨块型肝癌伴肝内转移、肝功能急剧恶化(总胆红素高达300多)、消化道出血与反复发热的多重险境,救治无果,生命危在旦夕。转至我院时,高龄、晚期肿瘤及多种严重并发症使得治疗陷入困境——既无外科手术机会,内科抗肿瘤治疗也因肝功能不全、感染和出血而步履维艰。 生死时速,多学科联手破局 面对如此棘手的病情,医院第一时间启动拥军优待服务专属通道,为这位曾为国家奉献健康的老兵提供优先入院、优先检查等便捷服务。消化内科向诗兵医生团队临危受命,在感染科、重症医学科等多学科协作下,展开了一场与死神较量的生命保卫战。 这位老兵展现的坚强乐观和家属的坚定信任,深深感染着我们。 ——向诗兵 医护人员以高度的责任心和精湛技术,全力控制消化道出血、抗感染、保肝退黄。经过精心救治,丁大爷的感染与出血得到有效控制,一度高达300多的总胆红素显著下降至50左右,为后续的抗肿瘤治疗赢得了宝贵的时间窗。 图:患者总胆红素下降趋势 当生命体征趋稳,接力棒交到肿瘤科谢宇平主任手中。“消化内科的前期抢救为抗肿瘤治疗铺平了道路,”谢主任强调,“必须抓住这个来之不易的窗口期。” 5月29日,针对丁大爷无法手术切除的肝癌,肿瘤科团队实施精准的肝动脉化疗栓塞术(TACE)。通过股动脉微创送入导管,将药物直接注入肿瘤血管并予以栓塞,有效缩小了肿瘤负荷。术后丁大爷恢复良好,并顺利过渡到靶向联合免疫的全身治疗阶段,显著延长生存期并提升生存质量,未来还将定期评估疗效。 生命回响,尊崇之光温暖医患 一封三页手书感谢信,字字句句浸透着老兵及其家属的感激。这不仅是对我院医疗技术与多学科协作能力的高度认可,更是对医院拥军优属政策落到实处的生动见证。 图:患者丁大爷点赞我院医疗服务 “能为老兵延续生命,我们无比欣慰,” 向诗兵医生的话语道出了全体参与救治医护人员的心声,“患者以乐观抗争病魔,家属以孝心全力支持,医患同心,其利断金。” 这份跨越生死结下的情谊,成为对军人崇高奉献的温暖回响。 在军民融合的时代旋律中,医院以多学科协作织就生命之网,以专业与仁心践行拥军承诺。丁大爷重燃的生命之光,不仅照亮了一个家庭的希望,更彰显了尊崇与守护的双向奔赴——当人民军人为国奉献,人民亦将最坚实的守护回馈英雄。

2025.06.12 发布:宣传统战部 -

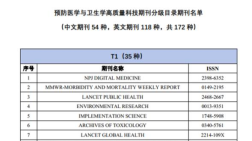

我院主办期刊《现代预防医学》入选《预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录》(2025年版)T1级期刊

我院主办期刊《现代预防医学》入选《预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录》(2025年版)T1级期刊2025年4月7日,中华预防医学会最新发布了《预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录》(2025年版),《现代预防医学》成功入选,位列T1级。 《预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录》(2025年版)是由中国科协统一部署,按照中华预防医学会制定的《预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录工作细则》有关规定,通过专家推荐、数据采集、期刊遴选、组织开展定量评价和定性评价、专家评审委员会评审认定而确定。目录共收录172种期刊,其中中文期刊54种、英文期刊118种;分为T1级、T2级和T3级三个级别。其中T1级35种,表示已经接近或具备国际一流期刊水平;T2级51种,表示达到国内外知名期刊水平;T3级86种,表示业内认可的较高水平期刊。 《现代预防医学》是四川大学华西公共卫生学院和中华预防医学会主办的学术期刊,连续20多年被《中文核心期刊要目总览》(中文核心期刊)、“中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊)”收录,2017—2023年连续三届被评为中国精品科技期刊。《现代预防医学》学术影响力在稳步发展中继续提升,离不开广大读者、作者、专家及编委们的全力支持和鼎力相助。编辑部将继续努力、再接再厉,用实际行动为推动期刊高质量发展、助力预防医学与卫生学科技进步作出新贡献。

2025.04.08 -

【川观新闻】一年完成2.4万次生命净化 华西第四医院这群护士拿下点赞第一名丨四川护理团队群像

【川观新闻】一年完成2.4万次生命净化 华西第四医院这群护士拿下点赞第一名丨四川护理团队群像川观新闻记者 魏冯 文/视频 原文链接:https://cbgc.scol.com.cn/news/6297292?from=iosapp&app_id=cbgc 团队名片: 四川大学华西第四医院中毒科/肾脏内科护理团队由病房、血液透析中心和高压氧中心组成,全科共有护士31人,在急性中毒救治的“黄金时间”里,护理团队串联起高压氧治疗、血液净化等关键环节;在中毒救治这场“与时间赛跑”的战役中,护理团队以“精准操作+温情守护”为双翼,让高压氧治疗的“氧分子”、血液净化的“滤过膜”成为托举生命的力量。团队在四川省卫生健康委联动川观新闻开展的“第二届四川护理团队群像展——我的护‘事’,带你了解不一样的TA”为主题的四川护理团队风采展活动中,获得网友点赞第一名。 从“透视眼”到“精准抗凝”努力改写生命奇迹 这支31人组成的中毒科/肾脏内科护理团队——从00后萌新到55岁资深骨干,一年抢救危重病人2545例次,完成2.4万次血液净化、1.5万次高压氧治疗,让“时间就是生命”的誓言在监护仪的滴答声中化作现实。 急性中毒的抢救室里,永远上演着生死时速。护士长吕先慧记得那个持续按压1小时的深夜,年轻护士们轮流按压的手早已颤抖,却仍咬着牙坚持:“只要有一丝希望,我们就不能停。”这样的生死抢救,每年要经历50多次。 技术创新是他们的“秘密武器”。2024年,团队引入超声引导下行动静脉内瘘图谱绘制和穿刺技术,提高穿刺成功率,减少了并发症。那些曾被反复穿刺折磨的患者,此刻血管的蜿蜒轨迹在屏幕上清晰可见。“这就像给我们的操作装上了‘眼睛’,让患者不再承受反复穿刺的痛苦。”吕先慧形象地比喻。 也是去年,护士长吕先慧、副护士长祝琳琳带领团队探索的 “阶梯式抗凝剂量调整”,通过每半小时与医生联动调整抗凝剂剂量,让原本容易堵塞的管路畅通无阻,连抗凝功能极差的患者都能顺利完成透析。 通过精细化的肝素剂量管理,显著改善了患者的治疗效果,避免凝血情况的发生,目前该技术正不断优化,惠及更多患者。 温暖与创新并行 用爱编织生命关怀之网 除了技术精湛,这支团队更以温暖与创新的服务打动患者。 团队针对气体中毒、化妆品汞中毒等不同病种建立微信群,分阶段进行宣教。对于化妆品汞中毒患者,从入住时的情绪安抚到治疗后的排汞指导,每个细节饱含着护理人员的关怀。而透析患者漫长的治疗时光里,总有护士接过他们手中的书法作品,或是揣着患者塞来的小零食红了眼眶。“这些心意比锦旗更重,因为我们真正走进了他们的生活。” 吕先慧说。 团队的成长密码,藏在每周二周四的线上学习室里。如今,团队还在不断探索新的领域。最近, 52岁的吕先慧学起了叙事护理——这个边刷牙边听网课的护士长,想把安宁疗护理念融入患者的心理疏导:“以前总说‘别担心’,现在学会听他们说‘我害怕’,让病人自己说出恐惧,比任何药物都更治愈。”吕先慧说,未来将安宁疗护——叙事护理应用于肾脏、肝等心理需求较大的患者,通过倾听与沟通,给予患者更深层次的关怀。 最动人的风景,是团队协作时闪烁的微光。绩效分配集体讨论、奖惩制度透明公开,每周的头脑风暴让“超声引导图谱”“阶梯式抗凝”等创新从纸面落地;高压氧舱里,新引进的呼吸机即将为一氧化碳中毒患者打开生命通道,而护士们早已提前演练数十次抢救预案;副护士长祝琳琳描绘的未来图景里,AI 辅助的高压氧血透、VR 沉浸式健康指导、无人值守的智能透析系统正在靠近,“但核心永远不变——每个护士都是拼图中不可或缺的光,当我们手拉手,就织成了守护生命的网。” (图片由团队提供)

2025.05.13 发布:川观新闻 -

四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班开班式举行

四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班开班式举行4月7日,四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班开班式在志德堂举行。全体院领导、党委委员、专职组织员以及相关部门负责人参加。 院领导指出,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育是党中央重大决策部署,广大党员干部要认真学习领会贯彻落实习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神。他强调,中央八项规定是全面从严治党的重要抓手,全体党员干部必须深刻领会其精神实质,以刀刃向内的勇气查找自身不足,坚决反对形式主义、官僚主义,切实将纪律规矩内化于心、外化于行。深入加强调查研究,密切联系群众,持续推进作风建设,提升工作效能。 院领导班子成员系统学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及《中央八项规定实施细则》,并观看中央八项规定精神电视专题片。通过认真学习,结合工作实际,从思想认识、责任担当、具体实践等方面展开深入交流研讨。 后续,我院将通过组织党委理论学习中心组集中学、第一议题专题学、个人自学,结合参观实践学习等形式,进一步深化理论武装。全方位、多维度的引导党员干部以更高标准严守纪律规矩,以优良作风凝聚发展合力,为学院医院高质量发展注入清风正气。

2025.04.08 -

援非日记|在非洲当医生,是种怎样的体验2025.05.12

援非日记|在非洲当医生,是种怎样的体验2025.05.12 -

【新华网】华西第四医院赴赤水开展医疗帮扶 切实提升基层能力增进群众获得感2025.05.12

【新华网】华西第四医院赴赤水开展医疗帮扶 切实提升基层能力增进群众获得感2025.05.12

扫一扫,手机端浏览